初海外、初遠征の女子学生たちが挑む、未踏峰。

苦笑いを浮かべて井上が口を開く。

「両親や友達なんかが、すごいねと言ってくれることはうれしいのですが、褒められても違和感がつきまとうというか、ちょっとした罪悪感みたいなものがあります」

山頂へのアタックは困難なものだった。出発時には晴れていた空もやがて雲に覆われ、たちまち大雪を降らせ始めた。頂上までのルートもまた、未踏峰ゆえ現地に着いてみるまで分からず、氷河を越え、岩山を登り、といったように次々と変化する状況に対応しなければいけない過酷なものだった。これまで数々の困難な登山経験を持つ谷口でさえ、「こんな場所はあまりない」と振り返り、こう語る。

「雪のギア、氷のギア、岩のギアをすべて使い、他にもいろんな種類のロープを使ったり、ピッケルにしても様々な方法で使ったりと、そういう状況が1日のなかで次々に出てくるんです。登山経験豊富な人でも、1日の登攀でこんなにすべてのギアを使うことはないだろうと思います」

谷口の話を聞く限り、彼女たちのマンセイル峰登頂は恥ずべきところのない見事な快挙である。にもかかわらず、井上は真顔で「自分たちの力ではない」と言い、長谷川もまた、「こんなにも自分はダメだったのかと気づかされた」と語る。

果たして、彼女たちが歩んだ未踏峰登頂までの道のりとは、いかなるものだったのだろうか。隊を代表して、井上、長谷川、谷口の3名が振り返る。

マンセイル峰 山域図(登山計画書より抜粋)

マンセイル峰 山域図(登山計画書より抜粋)そもそものきっかけは、のちに隊長を務める井上が抱いた「うらやましい」という感情だった。大学の山岳部に所属していたものの、海外の山は「人生の間にいつか行けたらいいな」という程度にしか思っていなかった井上にとって、海外の、ましてや6,000m級の未踏峰に登るなど現実味のある話ではなかった。

だが、昨年開かれた日本山岳会の晩さん会で他大学の遠征報告を聞き、「自分の知っている仲間が実際に向こうで登っている映像を見て、『これは私も行ってみたい!』と強く憧れた」と井上。立山にある国立登山研修所で、初めて女性だけの班で研修登山したことを思い出し、「女子だけで隊を作って海外遠征に行くのはどうだろうか」と考えたのが、事の起こりである。

そのためには、まずメンバーを集めなければならない。しかし、これが予想以上に難しかった。当初、身近な知り合いや登山仲間のつてをたどって20人くらいに声をかけた。井上にしてみれば、「集まりすぎたらどうしよう」というくらいの感覚である。だが、ほどなくして自分の考えがいかに甘かったかを思い知らされる。井上が当時を振り返る。

「誰もが興味を示し、とりあえず話を聞いてみたいとは言ってくれる。でも、実際の日数や費用に話が及ぶと、『今回はちょっと……』と。断られ続けるにつれ、これは誰もいないんじゃないかと不安に駆られました。」

そんな折、井上に連絡してきたのが、長谷川だった。長谷川は大学の後輩を通じて、井上が海外登山を計画していることを知った。

「話を聞いて、反射的に『あ、行きたい!』と。迷うことはありませんでした」

そして今年4月、井上、長谷川に加え、同様に興味を示してきた三島の3名が実際に会って話をし、中村とは電話で意思を確認した。井上が当時を振り返る。

「細かい条件は置いておいて、とにかく行ってみたいという熱意のあったのが、今回一緒に行ったメンバーでした。ようやく『行きたい!』と強く言ってくれる人が現れたので、これは何としても一緒に行きたいなと思いました」

どうにかメンバーは集まった。これで行ける。そう考えていた井上だったが、その後も「甘かったと思わされたことは無限にあった」と語る。

「誰も行ったことがないし、どういう山かも知らない。経験者の方に聞く度に、こう言われたらそうかと思い、別の意見を聞けばそうかと思う。今回の遠征のような大きなことをやったことがなく、誰も責任を持って『こうしよう!』と言えるほど分かっていないので、装備、食料、医療……、全部において“決めること”が大変でした」

誰もが行きたいという思いは強かったが、何も知らないため、気持ちが空回りするばかりで行動にはつながらない。せっかく集まったチームがバラバラになりかねないこともあった。長谷川がうつむき加減に口を開く。

「私たちの行きたいという気持ちがあって、実際、人も集まった。でも、あまりに何も知らなかったので、見かねた周りの方たちが手を差し伸べてくれたんだと思います」

結果的に日本山岳会から多くのアドバイスを受けながら、遠征のプロジェクトが進められていくことになるのだが、なかでも大きかったのが、谷口の存在だった。

6月、三島を除く3人が日本山岳会の会議室に集まって作業をしていると、アラスカ遠征から帰ってきたばかりの谷口が偶然やってきた。「あら、見たことある顔ぶれが並んでいるわね」。井上以外は、国立登山研修所で谷口が講師を務める研修を受けていた経験があり、旧知の存在だった。あくまで偶然の遭遇ではあったが、そんな縁もあって日本山岳会理事の古野淳が谷口に今回の遠征への同行を依頼。谷口がこれを快諾したのである。

右がマンセイル峰(6,242m)、左がマンセイル南峰。

右がマンセイル峰(6,242m)、左がマンセイル南峰。手付かずのルートを経験値ゼロのメンバーとともに開拓

当然、谷口は研修生としての彼女たちを知っていた。経験値が少ないこと。大学の部活でもそれほど高度なことを学んでいないこと、など。しかし、だからといって、「引率のつもりで引き受けたわけではない」と強く言い切る。

「私がこの話に乗っかろうと思ったのは、彼女たちが何をどこまでできるのかに期待したから。出身もバラバラで、やってきたことも違う子たちがひとつのチームを作って何かにチャレンジするということを、すごくおもしろいと思いました。技術や経験が足りないことよりも冒険的要素に対しての興味というか、そこへの第一歩を踏み出す行動力というか、そういうことのほうが私としては楽しみでした。」

と同時に、谷口自身にとっても「新たな挑戦」だったという。

「今までは自分の登りたい山に、自分と同じか自分より上のレベルの仲間とチャレンジしていましたが、今回は若い子たちが何かやろうとしていることをどう後押しし、目指すものに向かって進んでいけるか。そこが自分自身にとってのチャレンジでした。知らない世界に一歩踏み出してみたいという彼女たちの気持ちを後押しするのが、今回の私の役目だったと感じています。」

4名の女子学生のなかでは唯一、谷口と面識のなかった井上は「雑誌で見るようなすごい人が一緒に行くことになったという感覚だったので、ちょっと面食らいました」。それどころか、「自分には及びもつかない経験と技術を持っている方が隊に入ってきて、この人は嫌じゃないのかな、とさえ思っていました」。

その一方で、「出発前は自分の力を過信して、遠征というものを甘く見ていたところがあった」という井上は「女子学生の登山隊で行くということで始めた計画に大人の方が入ってくることになり、ちょっとガッカリしてしまうところもあった」と、正直な気持ちを打ち明ける。

「今にして思えば、つくづく山岳会の方の慧眼というか、私たちがダメなのを分かっていたのだなと思います」。そう言うと、井上は照れ笑いを浮かべた。

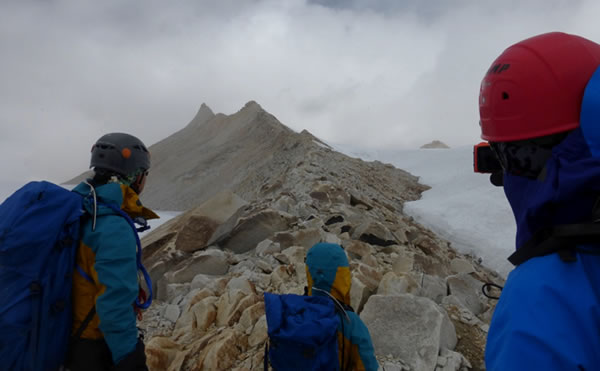

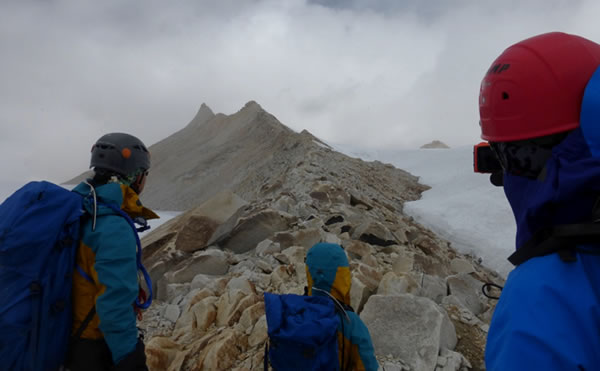

マンセイル峰(6,242m)のピークを望む登山隊の学生3人

マンセイル峰(6,242m)のピークを望む登山隊の学生3人講師として谷口のことを知っていた長谷川にしても、今回の遠征を通じて谷口の存在の大きさを思い知らされたひとりだ。

「冬の研修会で一緒に山に登らせてもらって、すごい方というのは分かっていたつもりだったんですが、今回の遠征で、やっぱり格が違うというのを実感しました。パワフルでいて、感性がすごく豊かなで好奇心も旺盛。40日間行動を共にさせてもらって、私たちのものの考え方が変わるくらい影響力のある方だったと思います」

だが、谷口自身、「私にとっても新たな挑戦だった」と語っているように、得るものが大きかったのは学生たちばかりではない。谷口がうれしそうに語る。

「彼女たちにとってはすべてが新鮮だから、一歩歩くごとに衝撃を受けるし、その衝撃を受けている姿に私は衝撃を受けていました。一歩一歩が全部冒険だったと思います。そういう意味では想像以上に大変でしたけど、想像以上に返ってきたものも大きかったのではないでしょうか。でも、結局、行くのは本人たちの力。この子なんて、すごいんですよ。標高が上がる度に毎回倒れるのに、頂上までちゃんと行きましたからね」谷口はそう言って、長谷川に笑顔を向けた。

実のところ、長谷川は「富士山に登っても吐いてしまうくらい、高所に弱いんです」。現地に入ってからも、「いろんなことが日々起きていたので、毎日がアップアップだった」という。しかし、それは必ずしも辛い日々の連続だったことを意味しない。「そういうなかでも自分たちで決断して進んでいかなきゃいけないという、そういう状況を楽しんでいる自分がいましたね」。

そこには、谷口があくまで「本人たちの力」を尊重したうえで、彼女たちの挑戦を後押しするというスタンスでいてくれたことが大きく影響している。「引率したつもりはない」という言葉の意図もこのあたりにあるのだろう。谷口は言う。

「今回一緒に旅をしていてすごく感じたのは、もっといっぱい考えてほしいということなんです。私が最初から答えを出すのではなくて、自分たちの今の状態とか、能力とかを考えたうえでベストの答えを出してほしい。だから、彼女たちに全部考えてもらって、何が必要なのか、どうしたいのか、今は行けるのか、その結論を一度出してもらい、もちろん、明らかにこうしたほうがいいということがあれば私が覆すこともありましたが、できるだけ彼女たちの考えに沿って行動するようにしました」

特に谷口が気を配っていたのが、高山病対策だった。「高所に関しては経験しないと、そのさじ加減みたいなことはいくら書物を読んで勉強しても分からない。高山病になると脳が働かなくなって正しい判断ができなくなるので、そうなる前にどうしたらいいかを話し合うように投げかけられたことは、私が一緒にいた意味が大きかったところだと思っています。」

実際、谷口の目には「相手を傷つけないように、という感じで遠慮して話し合っている」ように見えた学生たちも、日に日に活発な意見交換ができるようになっていった。谷口が続ける。

「基本的には毎日メンバーに1日を振り返って話し合いをする時間を持ってもらい、日々計画が変わっていくなかで明日はどうするのかを、彼女たちの考えで決めてもらうようにしました。最初は遠慮していましたけど、『そんなことやっていたら命に関わるので、もっと言いたいことはちゃんと言ったほうがいいよ』と話したら、最後はかなり言い合うようになっていましたね。」

日本山岳会「JAC」のポーズをとる登山隊メンバー

日本山岳会「JAC」のポーズをとる登山隊メンバーそんな谷口の言葉を隣で聞いていた井上は、「キャラバンを進めるなかで、そういうところは自分たちのことながら、少し変わっていったなと思います」。少し誇らしげにそう言って、笑顔を見せた。

それでも井上の口からは、マンセイル峰初登頂という大きな成果とは対照的に反省の弁ばかりがこぼれてくる。「出発前はもう少しスマートな自分を想像していたのですが、実際に行ってみると、あれもダメ、これも足りなかったということの連続でした」と言い、こう続けた。

「自分は今まで何事につけ、ちゃんとやってこなかったというのを思い知らされました。ちゃんと考えましたというほど考えたり、できますと言えるほどできるようになったり、そういうことをしてこなかったんだと痛感しました。できることはできると言えるようになるところまでやらないと、本当に大変なときに自信を持ってできるとは言えないんだな、と」

そして、井上は安堵の様子を見せてこう語った。

「谷口さんだけでなく、出発までの段階でも古野さん(古野淳・日本山岳会理事)にものすごく頼ってばかりで、現地に行ってみたら出発前にできていなかったことがあまりにもたくさん出てきて……、今はよくちゃんと出発して帰ってきたものだという感じです。当初の計画は3峰(マンセイル峰、マンセイル南峰、ムスタン・ヒマール峰)の縦走だったので、他の2座に行けなかったことは申し訳なさ半分悔しさ半分でしたが、それよりも今は遠征に行って無事帰ってきたということへの気持ちのほうが大きいです。」

長谷川もまた、「自分たちで計画して、登って帰ってくる。それが自分たちの力でできなかったのでやっぱり満足はできない」と言いながらも、こう語る。

「今回の経験を通じて物事を見る視点が変わりましたし、何かが開けた気がします。考え方が変わったというか、そういう新たな自分を得られたことに対する満足感はすごくあります。」

次の挑戦に続く「課題」

学生のふたりは、ともに現在大学4年生。まもなく卒業を迎え、社会人となる。今後は、山とどう付き合っていくのだろうか。まずは井上。

「国内にも、私が行けないような山がまだまだたくさんあるので、まずはそういうところに行けるようになりたい。だから、これからも登山を続けていくつもりです。もちろん、海外の山にもまた行きたいですし、すぐにというわけではありませんが、人生でまた必ずムスタンには行きたいと思っています。」

そして長谷川。

「一度行ってみたことで、また次に行きたいという気持ちはもちろん強いです。でも、今回は日本山岳会の登山隊として行かせてもらったのですが、次に行くときは自分で得たお金を使って自分の力で行きたいと思っています。何年先になるかは分かりませんけどね。」

思えば出発直前、井上は壮行会であらゆる人から「とにかく無事に帰ってくればいい」と言われ、少しばかり拗ねていた。「ひとりくらい頑張って登ってこいって言ってくれる人はいないのかな」。だが、今となってはこう思える。「山岳会の方たちも、家族も大学の先生たちもみんな分かっていたんだなって。私たちが満足行くほど自分たちで自分たちのことができないことを」。井上が語る。

「課題が見えたことには満足していますが、自分たちの力で満ち足りた遠征ができたわけではない。それができるようになれるかどうかは、これから先にかかっている。今回気づいたことで成長していければ、と思っています」。

ムスタン山群の未踏峰、マンセイル峰(6,242m)の山頂に立つ学生3人(左から長谷川恵理、中村眞理子、井上由樹子

ムスタン山群の未踏峰、マンセイル峰(6,242m)の山頂に立つ学生3人(左から長谷川恵理、中村眞理子、井上由樹子でもね――。

そんな彼女たちにエールを送るかのように、谷口はそう切り出して言葉をつないだ。

「必ず課題は残るんです。だからまた次に何かやろうと思える。私も以前は、なんでいつも課題残っちゃうんだろうと、ずっと思っていたんですけど、だから次があっておもしろいんだな、と。それでいいんだと思います」

彼女たちを冒険家と呼ぶには、まだまだ技術も経験も足りない。しかし、誰もが最初からすべてを備えていたわけではない。スタートラインはみな同じだ。

彼女たちは未知の世界へ最初の一歩を踏み出した。わずか一歩。だが、大きな大きな一歩である。

Profile

JAC Mustang Expedition 2014

日本山岳会学生部女子 ムスタン登山隊 2014

登山隊

井上由樹子(武蔵野大学 4 年)を隊長する登山隊。長谷川恵理(創価大学4年)、中村眞理子(筑波大学4年)、三島夏帆(弘前大学 3 年)のメンバーに、 谷口けい(アルパインクライマー)をアドバイザーに迎え、2014年6月に結成された。 この海外遠征は、公益財団法人日本山岳会の110周年記念事業として、日本山岳会の歴史上初めての学生部女子隊が未踏峰に挑んだ遠征でもあった。

同隊は2014年9月5日に日本を出発し、カトマンズを経由して現地入り。9月29日13時00(日本時間同日16:15)に、マンセイル峰6242mの初登頂に成功した。

マンセイル峰が位置するムスタン・ヒムールは、旧ムスタン王国の首都ローマンタンから北西に広がる中国チベットとの国境線上にあり、政治的な理由で今日まで未踏峰のまま残されていた。旧ムスタン王国は1991年に外国人に解禁されるまで「禁断の王国」と呼ばれており、2008年にネパールが連邦制に移行したため王政は廃止され、ダウラギリ県ムスタン郡となったものの、現在も特別許可を取得しないと入域できない規則になっている。

公益財団法人 日本山岳会 ホームページ http://www.jac.or.jp/

Kei Taniguchi

谷口けい

アルパインクライマー

1972年生まれ。和歌山県出身。日本を代表するアルパインクライマー。世界の高山を登頂する一方で、アドベンチャーレースにも出場。優勝入賞暦多数。野外研修ファシリテータ―、山岳ツアーリーダーなども行う。都岳連レスキューリーダー、日山協自然保護指導員でもある。初の海外遠征で北米大陸最高峰のマッキンリー峰の登頂成功に始まり、2008年にはインド・カメット峰未踏の南東壁に初登攀。これに対して、平出和也とともに日本人として(女性としても)初のピオレドール(金のピッケル)賞が贈られた。2012年、前年のナムナニ未踏ルートの登攀に対し、ファウストA.G.アワード2012にてファウスト冒険家賞を受賞。さらに2014年、アラスカ4つの新ルート開拓により、和田淳二とともにピオレドール(黄金のピッケル)賞のアジア版、「ピオレドール・アジア」を受賞した。

2014/12/15