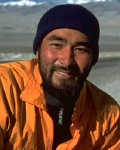

Tatsu Sakamoto

坂本達

自転車世界一周 サラリーマン冒険家

夢の先に見えるもの

坂本達

自転車世界一周 サラリーマン冒険家

夢の先に見えるもの

現在ミキハウスの人事部採用担当者として勤務する彼は、今から約15年前、「何年でも行って来い」という同社木村社長の理解を得て、なんと有給休暇扱いで世界一周の旅に出た。少年期に滞在したフランスで魅せられた自転車に、40キロもの荷物を乗せ、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、北米、南米と実に43カ国を巡り、55,000Kmを走破した。思いがけない支援を得て夢を実現し、冒険、挑戦、貢献へと至った彼の旅は一体どんなものだったのか。

「最初に自転車での旅を思い描くようになったのは、フランスから帰国した小学5年生の頃。帰国子女は珍しい存在だったのに加え、服や持ち物が違うことで、『異質なもの』として仲間外れにされていたんですよ。辛い思いをしていると、商社勤務の父がこう言ってくれた。『達、世界は広いんだ。今見えているものだけが全てじゃない』と」。

素直に、世界を見てみたいという好奇心を持った。果てしない世界のことを想像すると、「大丈夫だ」という気がしたのかもしれない。

「父親の赴任で7歳から11歳までパリ郊外に居たんですが、その頃、世界最高峰の自転車レース『ツール・ド・フランス』を見て、自転車に夢中になって。いつしか世界中を自転車で駆け巡る自分の姿を、思い描くようになりました」

中学高校時代はロードレースのチームに参加し、さまざまな大会にも出場する。しかし、高校2年の時、自転車を中心に回っていた坂本の毎日が、レース直前の練習中の事故で一変してしまう。

「唯一、真剣に打ち込むことができた大好きな自転車に乗ることができなくなって、何をしていいかわからず本当に途方に暮れました。そのまま大学へ行ったものの、何か違う。このままじゃマズイ、という思いで1年間休学し、視野を広げ、自分を見つめなおそうという思いでアメリカに留学。留学した後には少しまともに物事を考えられるようになったかも」。

そして、再び自転車に乗り始めた。競技はできなかったが、自転車のツーリングで日本全国を走り始め、その延長で社会人になってからは、少しずつレースにも参加するようになっていく。

そうして大学時代に巡った北海道が、彼の自転車の旅の原点となったという。

「迷いの多かった頃、単純に土地のおばさんとの会話や、『無理して走るな』、『自分のやりたいように走ればいい』というひと言をもらったり、道端に咲いている花など今まで目に入らなかったものと話ができるようになって、『やっぱり自転車っていいなあ。自転車でいろんなところを回れるんだよな』という、僕の旅の原点に出会った。小学校から好きだったものに戻れて、うれしかったですね」。

大学卒業後ミキハウスに就職し、坂本は日々の業務に懸命に取り組みながら、一方で「自転車世界一周」の夢への準備を着々と進めていた。旅行の費用を貯めるため、部屋の家具は全部中古の段ボールで作るという生活。

「わかりやすいプレゼンテーションですよね(笑)。僧のような質素な生活とか言われて。でも『お前は夢があるからなあ!』って、皆が応援してくれたんですね。先輩や同期が応援するよ、と持ってきてくれて、部屋の家具も揃ってしまったんですが(笑)」。

年に2回ある社長への業務報告書には、毎回、最後の1枚に夢の企画を書き綴った。

「ミキハウスの商品を世界の子どもたちに着せて広告写真を撮ります! とかね、さまざまな企画書を書きました。もちろん一切反応はありません。同じように毎年毎年3年間書いたんですが、26歳になって仕事の責任も重くなってくるし、これ以上自分の夢を先延ばしにできない、会社を辞めて行くしかない、と思って、独自にスポンサー探しを始めたんです。そうしたら次々に物資を提供してくれる企業が得られて…あり得ない!と思いましたね。『完全に自己満足』のための冒険なのに、凄い! と。知らない人たちの間でどんどん僕の夢が広がっていったんです。このときに『あれ? もしかしたら、この夢、叶うんじゃないかな?』と思えました」。

企業担当者も坂本に夢を託した。「自分も若い頃、こんなことをしたいと思っていたんですよ。報告書とか契約内容とか気にしないで、思いっきりやってきてください」と言う者もいた。

そして社長には最後の訴えとばかり、定例の報告書に、旅の詳細なプランとスポンサーリストを提示する。これを見た木村社長は、初めて坂本の夢が本気であったことを知り、「月一回の報告書以外は特に義務もなし、期限もなし」という異例の「有給休暇」が認められた。

「いろんな奴がおっていいやないか。達やったら敵も作らんと、上手にやっていけるやろ。応援してやりたいんや」

社長はこんな風に他の社員に漏らしていたと聞いた。会社の仲間も「達さんの夢は僕たちの夢ですよ」と快く送り出してくれた。

「あり得ない…。こんな話、聞いたことない、と、嬉しくて、本当に涙が出ました。それと同時に、皆の期待も背負っている、失敗できない、というプレッシャーもあり。とにかくこのチャンスを精一杯生かして、しっかり大地に足をつけて前に進むしかない、という心境でした」

1995年9月。こうして坂本はロンドンを出発した。約3か月半かけてヨーロッパを渡り、ジブラルタルを越えてアフリカへ。そこには、未知の世界が待っていた──。

坂本の旅の写真に焼き付けられた風景は、誰もが思春期に思い描く「世界を見てやろう」という旅そのものだ。

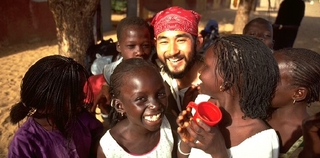

ヨーロッパの歴史的建造物や田舎道、アフリカの赤い大地と砂漠、中東、シルクロード、ヒマラヤの麓を走る広大な道、中央アジアの草原、オーロラの空、アンデスの村…その雄大な景色と、それぞれの土地で出会った人々の温かな笑顔。

自転車で走っているということが人々の緊張を解く。人と出会えば挨拶をし、会話を交わす。宿を探し、しばしば親切な人々の家に世話になり、出会わなければテントを張り簡単な自炊をする。気ままな旅のように聞こえるが、厳しい大自然の中を走っていれば、思いがけないアクシデントに見舞われることもあっただろう。

「人との出会い、いろんな巡り合わせで、何度も生かされている、と感じずにはいられませんでした。ああ、もう駄目か、と死をイメージしてしまうことも何度か。でもその度に、奇跡的に、あり得ないようなことが起こって救われているんです」。

最初にそれを意識したのは旅を始めて間もない1年目。ギニアのカリヤ村でマラリアと赤痢を併発してしまったときだ。

「冒険を成し遂げるどころか、ここで誰にも知られず死ぬのか、と思ったくらい、高熱と酷い血便が何日も続きました。でも、たまたまお世話になっていたのが、シェリフという村で唯一の医者の家で、発病してすぐに診てもらえたんですね。後で分かったのですが、シェリフは村に残った、たった1本のワクチンを、何の迷いもなく僕に打ってくれていたんです」

坂本が伏している間、村の皆が入れ替わり立ち替わり看病をしてくれた。日本では病気の時にお粥を食べるという話をすると、ギニアにはないお粥そっくりの食事を出してくれ、また別の人は見ず知らずの旅人の血便のついた下着を毎日素手で洗ってくれた。そして村長は村人と協議して、週に一度しか食べられないニワトリを、「一羽全部タツにあげよう」と食べさせてくれた。治療をしてくれた医者シェリフは「自分の村にいる間はタツにはお金を使わせない。俺が面倒をみるから」と言って謝礼も頑として受け取らず、「俺たちは世界を旅するなんてことはできないから、タツが世界を見て、たまに手紙を書いてくれたら嬉しい」と言うだけだった。

「もう何がなんだかわからなかった。どうして通りすがりの外国人である僕のために、貴重なワクチンをくれたのか。だってそれは、僕の代わりに村人が死ぬということです。どうしてこんなによくしてくれるのか、人間はここまで優しくなれるのかと」。

ギニアだけではない。アフリカの各地で、すべて分け与えるという概念で、助け合って生きている人々に出会った。「そうして『生きているのではない、生かされているのだ』と思うようになったんです」。

砂漠に登る月。幻想的なチリのアタカマ砂漠の風景。

砂漠に登る月。幻想的なチリのアタカマ砂漠の風景。

アルゼンチンの国境を越える。道端のサボテンに励まされた。

アルゼンチンの国境を越える。道端のサボテンに励まされた。

途中何度も、この「生かされている」感覚を味わったが、もうひとつ、忘れられない体験がある。チリからアンデス山脈を越えてアルゼンチンに向かう、520キロの行程を走ったときだ。茶色く乾いたアンデスの山。塩湖と砂漠、サボテンの谷。4080メートルの峠を越える美しいルート。アカシアと硬い草だけが生えるその峠を、調子よく進んでいた。

ところが・・・

「高山病で、突如動けなくなってしまったんですね。人がまったく通らない山の中で、助けもないというような場所で。ボトルの水もなくなって、もう自分の尿を飲むしかない、という状況になってしまった」。

近くの村までは10キロもある。高山病の時は動いたら危ない。やっとの思いでテントを張り、回復を待つことにした。テントを張りながら「これは自分の墓になるのでは?」と思ったという。ところが、テントに入ろうとしたまさにその時、一台の車が現れた。

「高山病になった前の日でも次の日でもなく、その当日に彼が現れた。助けてくれたのはチリ第2州の知事で、将来この道路を舗装するために視察に来たのだというんです。そういうタイミングで、いつも大きな力みたいなものが…自分でなく、大きい力にやらせてもらっていると思うような、奇跡的な偶然が何度も続いたんです。それに、普段から、村に着いた時には、いちばん多くの食事を食べさせてくれ、家にひとつのベッドを与えてくれたりする人々にたくさん出会ってきた。結局僕がやろうとしたことは、自分ひとりの力では何もできなかった。全部助けられてできたことで、そういう出来事の繋がりが、僕を生かしてくれている」。

いくつもの感動があった自転車の旅。では、このために走っていたのかと実感するようなピークをあげるとすればどこなのだろうか。

「パキスタンと中国を結ぶカラコルム・ハイウエイという、最高地点の標高が4730メートルくらい、世界で一番高い場所にある舗装道路があるんです。僕の長年の夢で、自転車乗りだったらいつかはそこを走りたいというサイクリスト憧れの地。そこでは3週間ぐらい山を登りっぱなしです」。

40キロの荷物を積んだ自転車で山登りとは。

「それが、また楽しい。登り続ける、どんどん景色が変わって、どんどん酸素が薄くなっていく。パキスタンから峠を越え、4730メートル地点、そして中国へ…。ここを登るのが夢だった。よく、登り坂、大変ですねって言われるんですが、どんどん垢がはがれ落ちると言うか、ランナーズ・ハイみたいに心地良くなって。ありきたりですが『生きている!』という感じなんですよ。客観的には苦しそうに見えるでしょうけれど、やっぱり憧れのところに来れるというのはね。いろんな環境とか障害がある中で、その地に"呼ばれて"、健康があって平和もあって…。標高5000メートル近くまでなんて、そんなところまで自転車で行けるはずがないと思うのに実際にいけるという感動、やればできるという単純な感動とか」。

美しい天空の道を走り続け、夜には氷河に亀裂が入る時の、不気味な音を聞きながら眠った。

坂本がこの旅で再確認したモットーは「挨拶をしっかりする」「相手の大切にしているものを大切にする」「あるものに感謝する」というものだ。彼の繊細な人柄とこの3つの掟が、幾多の幸運な出会いを引き寄せ、多くの素晴らしい家族に巡り合わせ、旅を成功に導いたと言ってもいい。しかし、そんな坂本の旅が、常にハッピーだったというわけでは、もちろんない。誰ともコミュニケーションが取れなくなって、出会いを自分のものにできない時もあった。

「この世界で思い通りになることなんて、ほとんどない。思い通りにならなくて当たり前。それを受け入れるまでは大変でしたね。旅の予定がどんどん狂っていって、余裕がなくなり、結果孤独になって。もともと完璧主義なところがあるし、皆に顔向けできない、と感じて焦ってしまったんですね。日本だったら、例えばリモコンひとつで電気もパッとついて、快適な気温で、それが当然。でもそんな国は本当にごくわずかで、大抵はスイッチなんてない、あっても壊れて使えない。それまでの当たり前は、実は当たり前ではなかった。

日本では、思い通りにならないのは、自分の努力が足りないせいだ、と考えてしまう。ここが足りない、もっともっと、と。一方で、坂本が出会った世界中の貧しい地域の子どもたちは皆、「今これがある。だから幸せ」と言う。

「あるものを幸せという、この気持ちはすごいと思うんです。

帰国後、坂本が日本全国で行っている講演会で、子どもたちに伝えたいと思っているのは、この3つだ。そして、道を選ぶのは最終的に自分だということや夢を持つ素晴らしさ。

「もともと人の役に立ちたいと思っていたかですか? いえいえ、全然。自分、自分って、自分の夢のことばかりでした、本当に」。

しかし、「与えられるだけ、与えられて」夢を叶えた坂本には、ごく自然に恩返しをしたいという気持ちが芽生えていた。講演や著書の売上を元に、ギニアで井戸掘りという個人プロジェクトを立ち上げた。右も左もわからないところから始めたが、ここでも多くの偶然に導かれ、無事に完成。そして恩人シェリフの夢であった診療所の建設。今年は医師育成の奨学金制度を設立する予定だ。

「それまでは『恩返しだ!』ってどこか肩肘張っていたけれど、ああ、こういう彼の夢を応援することが、形として恩返しになっていればいい、と思ったんです。それが一般的には『貢献』に見られていますが、僕は純粋に彼の夢を応援しているだけなんです。できないことはできないし、できることで応援していく。限りがあるけど、できる限りは彼の夢を応援したいと思っているんです」。

ブータンでの活動も同様だ。日本の友人たちとその思いを共有しながら、今は親友となった彼らの夢が叶っていくことが、坂本の夢になった。

「今はすごくシンプル。そんなに”貢献”とかいう意識もないし、彼らに会いに行っているという気持ちのほうが大きいですね。たぶん、一生、ギニアやブータンの彼らとは付き合っていくと思います」。

はっきりと、真っ直ぐに話す夢追い人。だからこそ我々も、彼の夢を応援したいと願うのだ。

自転車世界一周 サラリーマン冒険家

1968年6月14日生まれ、東京都出身。早稲田大学卒業後、株式会社ミキハウス入社。現在、人事部採用担当。11歳まで暮らしたパリでツール・ド・フランスに魅せられ、自転車の虜に。1992年株式会社ミキハウス入社。100年分の有給休暇をもらい、1995年9月から4年3ヶ月間、5万5千キロ、自転車世界一周。その冒険中、アフリカ・ギニアでマラリアにかかり瀕死の重症となった彼は、村人たちに村唯一のワクチンを打ってもらい救われる。帰国後その「恩返し」をするため、自力でこの村に井戸を堀り、冒険を綴った出版物の印税、講演活動などで得た収益を村の診療所建設に費やし、2009年4月完成に至った。2002年、自転車で日本を縦断する「夢の架け橋プロジェクト」 で86会場を回り講演。2003~2007 年、JICAピース・トーク・マラソン参加。第19回「関西・こころの賞」受賞。著作に『やった。』、『ほった。』(共に三起商行)、文部科学省選定作品DVDドキュメンタリー『夢 その先に見えるもの』(TMオフィス)。現在もミキハウス勤務のかたわら、全国の学校で講演活動を続け、著書の印税によりギニアやブータンで様々なプロジェクトを実行中。

Text: Michiru Shida

Photos: Tatsu Sakamoto, (portrait) Hiroyuki Orihara

2010/02/04

地球最高の冒険者〈ファウスト〉たちを讃えよ! サイバードグループ・プレゼンツ「ファウストA.G.アワード 2015」開催概要

バトンが紡いだ未知なる40キロへの挑戦 中川有司 株式会社ユニオンゲートグループ 代表取締役&グループCEO / 株式会社セルツリミテッド 代表取締役

「至上の瞬間は、あらゆる時に訪れる」 G.H.MUMMの静かなる挑戦 ディディエ・マリオッティ G.H.マム セラーマスター

ネクタイを外したときに試される 男のカジュアルスタイルの極意とは ファウストラウンジ第10弾 「男の嗜み 〜ファウスト的 スタイリングの極意〜」