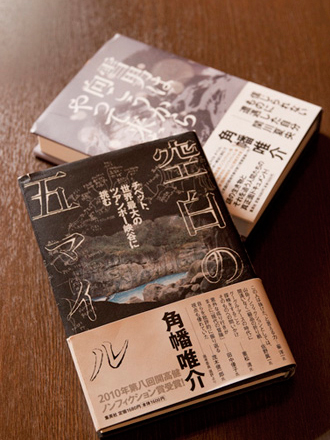

Yusuke Kakuhata

角幡唯介

ノンフィクション作家・探検家

極限状況下で生を感じた冒険譚を記したい

冒険のかたちはさまざまだ。

誰も行ったところのない場所へ行ってみたい。

誰も見たことのないものを、この目で確かめたい。

鳥のように空を飛んでみたい。

人間が作り出した動力を使わずに、自然の力だけで海を駆けてみたい。

胸に抱く好奇心や探求心は、さまざまな冒険のかたちを作り出してきた。

角幡唯介という男がいる。

「謎」、「幻」、「空白」といった言葉に抗い難い魅力を感じる彼は、あるときは人類未踏の峡谷へ向かい、あるときはミステリーを解きあかすような冒険を敢行する。そのうえで、壮絶かつ過酷な体験を、ノンフィクションとして発表しているのだ。

角幡の肉声を聞いてみよう。

彼が抱く世界観に、我々は驚くはずである。