片足4kgの重りをつけて、生活する男

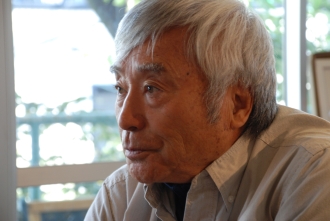

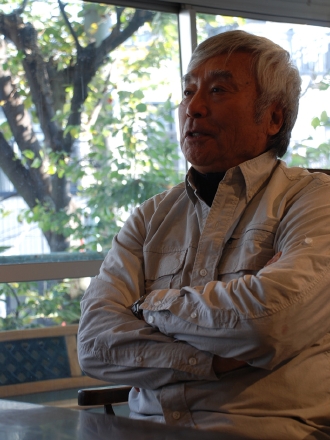

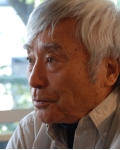

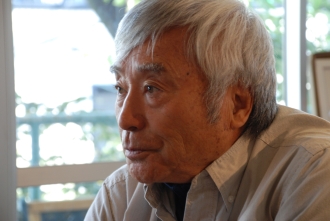

東京・北参道のミウラドルフィンズにてインタビュー

東京・北参道のミウラドルフィンズにてインタビュー

トップ写真:2008年5月26日、75歳7カ月にしてエベレスト登頂に成功。

三浦雄一郎はプロスキーヤーであり、冒険家であり、登山家である。2008年、テレビでエベレストの頂上からの三浦の映像を見たことを覚えている人も多いのではないだろうか。あの時、三浦は75歳。70歳を過ぎて2度目のエベレスト登頂だった。

三浦雄一郎は、1ヶ月の1/3を地方へ講演活動に飛び回り、クラーク記念国際高等学校の校長先生でもある。

クラーク記念国際高等学校は広域通信教育の学校だ。不登校の子供たちや、事情があって高校に行けなかった人たちのために、北海道から沖縄まで全国に門戸を構える。三浦曰く「上は68歳のおばあちゃんまで。栄養士になりたいから今から学びたい…という人も通っている、そんな学校」である。今週は勝山、3日後には福井…移動するだけでも疲れてしまいそうな、そんな過密なスケジュールを片足1.7kgのトレーニング用のスニーカーを履き、さらに片足2.3kgの重りを足首に巻き、新幹線に乗って講演先に向かう。移動をトレーニングにすれば朝早く起きる必要もないということらしい。

「苦しいだけ、辛いだけのトレーニングはしない。トレーニングだけに時間を使うのはやめよう、と。つまんないから(笑)」

前代未聞の富士山直滑降は“思いつき”

1964年、パラシュートをつけての富士山直滑降。

1964年、パラシュートをつけての富士山直滑降。  1964年イタリア・キロメーターランセに日本人初参加。時速172.084km/hの世界新記録樹立(当時)

1964年イタリア・キロメーターランセに日本人初参加。時速172.084km/hの世界新記録樹立(当時)

三浦は日本のプロスキーヤーの草分けだ。今でいう「エクストリームスキー」という言葉は、三浦が取り組み始めた1960年代にはまだ存在していなかった。ヨーロッパのアルプスをホームグラウンドにしていたプロたちが、遊び半分、度胸試し半分でやっていたゲレンデ外の未整備の急斜面を滑るスキー。「誰も滑っていないし、面白そうだから滑ってみよう」という彼らと同じ思いで、遠く離れた日本で自然と始めたのだった。

「1961年にアメリカに行ったら、向うのスキーヤーが『ナショナル・ジオグラフィック』や『ライフ』の表紙になっている。これは凄いなと思いましたね。表紙になりたいというよりも、こういうことをやっていいんだと」

そして1962年に三浦はイタリアでキロメーターランセ(※)に挑戦し、当時の世界最高速度記録172.084km/hを記録する。

冒険スキーヤー三浦雄一郎の誕生だった。

次に三浦が挑戦したのは1966年、富士山直滑降だった。富士山に登頂し、頂上近くの斜面からスキーで直滑降するという計画だ。

「電車の窓から白い富士山が見えましてね。本当に美しいなと思いました。そこに“一枚の斜面”が見えるじゃないですか。『ああ、あそこを真っすぐ降りたら楽しいだろうな』と」

富士山の直滑降ではスピードが出すぎるから、パラシュートを開いてエアブレーキとすることを思いついた。まるでスペースシャトルの着陸かドラッグレースのマシンのようなものだ。突拍子もないように見えるアイデアで、思いつきだが、曰く「いろいろなタネがある」。

直滑降はイタリアのキロメーターランセでの経験があり、パラシュートを背負うというアイデアは、パラシュート降下から思いついた。時に画期的なプロジェクトは突拍子もなくて、周囲に理解されがたいこともある。しかし、それを思いついた当人にとっては至極当然の帰結なのだ。問題は常に、これを周囲にどう伝えていくかだろう。

「まぁ、全部人間のやっていることなんていうのはね、“先人の肩”といいますか、ここに乗っかって、次はこっちに乗っかって…という繋がりだと思いますねぇ。全くゼロからの創造なんていうのはね、人類が初めてこの世に一歩を踏み出した時ぐらいじゃないですかね(笑)」

※キロメーターランセ……100メートルの計測区間内で平均速度の最も速い者が勝者となるスピードスキー。

直感は人を動かすパワーになる

1970年エベレスト・サウスコル8,000m世界最高地点スキー滑降。撮影:小谷明

1970年エベレスト・サウスコル8,000m世界最高地点スキー滑降。撮影:小谷明

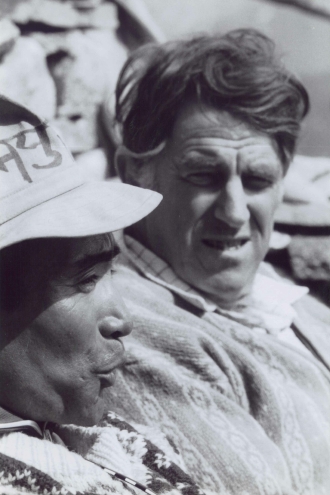

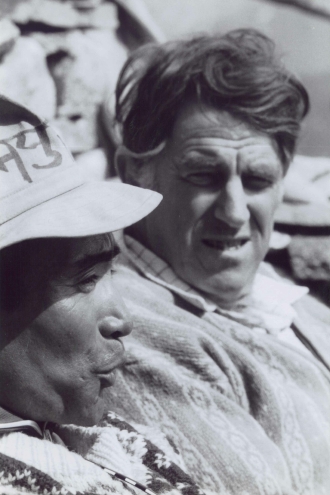

次に三浦はニュージーランドとオーストラリアの政府に招かれる。ニュージーランド政府の計らいで、会いたい人に会わせてあげようと言われて会ったのが、エドモンド・ヒラリー卿だった。人類で初めてエベレストに登頂した冒険家である。

「それまでマナスル(ネパール領にある8163m世界第8位の山。1956年に今西壽雄が初登頂)を滑ろうかという話があったのですが、どうもピンとこなかった」

そんな時に彼の家に行きランチをとっていると、飾られていたエベレストの写真が目に入った。真っ白い雪と氷で覆われていた斜面が写っている。

「ああ、ここ、滑れそうだな」

人類初のエベレスト登頂を果たした冒険家エドモンド・ヒラリー卿(奥)と三浦。

人類初のエベレスト登頂を果たした冒険家エドモンド・ヒラリー卿(奥)と三浦。

1970年エベレストにて。

1970年エベレストにて。

その場で、エベレストをスキーで滑ってみたくなったと言うと、さすがのヒラリーも驚いたという。

「ここは登るものであって、滑る場所ではない、と(笑)。たしかに僕は現場を知らないから言えたようなものですけどね」

斜面といってもスキー場のそれではない。斜度は30度を超えると手ごわくなり、40度近くになると限りなく崖に見えてくる。一説によると30度のアイスバーンを滑ると空から飛び降りる速度の85%が出るという。それが60度ならほとんど自由落下だ。

「難易度は考えていないのですよ。どこでも山の斜面を見ればスキーで滑れるかどうかを考えてしまうのです」

冒険とは生きて帰ること ただし、そのためには死を覚悟する

こうして前代未聞のエベレスト滑降への挑戦が始まった。しかし、エベレスト滑降は三浦一人で出来るものではない。サポートスタッフもシェルパも必要だ。機材の選定に供給に、休憩地の調査。それらのスケジューリングに、スポンサー探し。それは一つのビッグプロジェクトであり、三浦はそのプロジェクトリーダーとしての側面を持つ。経営でいうところのマイクロマネジメントのスタイルは取らないものの、三浦は“冒険家になる前に”リーダーとして皆を引っ張って行くために注意を払い、それぞれのセクションに指示を出す。冒険とは現地に行くまでに成功の可能性が決まるものなのかもしれない。

「リーダーというのは“旗印を降ろさないこと”といいますか、目標設定したことを最後まであきらめないことでしょうね。あとは少しバカなくらい陽気でいないと(笑)。バカ言って笑いとって、『こいつ本当にバカなんじゃないか? でもやってやるか』くらいがちょうどいい」

こんなところに来るんじゃなかったとは思わなかったのだろうか。もしくは周囲からこんなはずじゃなかったと言われないのだろうか。

「これが出来たら死んでもいいと思っていますから。死んでもいいというのは自分の限界を知りたいということなんです。そういう執念や勇気みたいなものを持てるか持てないかが、人の実行力に差をつけるのではないでしょうか。植村直己が『冒険とは生きて帰ることだ』と言いましたが、これは『死を覚悟して』という言葉がカッコ付きで入っているのです」

こうしてあっけらかんと話す三浦だが、プロジェクトの間には葛藤や悩みがあるに違いない。眠れない日もあるだろうし、怒り心頭のこともあるだろう。第一、誰もやったことのないこと、前例の無いことであるのだからスタッフには文字通り着地点が想像できないものだ。

「もちろん考えることもありますよ。自分は冒険史上、最大の詐欺師かもしれないな、と」

こうして1970年、エベレスト・サウスコル(8000m地点)からの滑降に成功する。三浦は名実ともに世界に知られる冒険家となった。

その後の三浦の活躍は凄まじい。1971年スペイン・スポーツ英雄大賞受賞、1977年南極でスキー滑降に成功、1978年北極圏最高峰バーボーピーク滑降成功、1981年アフリカ最高峰キリマンジャロ・タンザニア5895mから親子三代でスキー滑降、1985年、ユーラシア大陸最高峰エルブルース山(当時ソ連領)5633mスキー滑降成功、南米最高峰アコンカグア6959mスキー滑降成功。1970年代から1980年代にかけて、世界七大陸最高峰のスキー滑降を達成したのだ。

目標と敵は自分の身体の中にもあった

しかし、1990年代に入ると、パタリと三浦雄一郎の文字がメディアから消えてしまう。自身も60歳となり、世界七大陸を全部制覇してしまった。次はユーラシア、次は南米と挑戦の虫がうずくままに目標を定め、一つ越えるごとに次の目標が見えてくる、そんな川の中の転がる石のように流れていた人生が、流れを止めた。

「60歳になって引退したわけです。自分の中で冒険で思いつくことはやってしまったように感じたのです」

クラーク記念国際高等学校の校長に就任し、はじめは200人だった生徒が2000人になり1万人になる。生徒たちと向きあい、地方に講演に行き、夜や休日は食事に飲み会に付き合いのゴルフ。現役のころはいくら二日酔いでも朝の五時半には起きて薄暗い中を走っていた三浦だったが、「もうやることがない」と思ってしまってからは、そんなしんどいことはやっても仕方がないと思うようになってしまった。元来大食漢の三浦は20代のころから焼き肉食べ放題、ビール焼酎飲み放題という生活を繰り返し、それを続けているうちに、三浦の敵が現れた。

狭心症の発症だ。

ある時、妻の病院に付いていったところ、医者は三浦の顏を見るなり強制的に検査をさせる。狭心症に高血圧に高脂血症に糖尿病寸前、検査項目を見ると全て赤文字で書かれていた。

「今でいうメタボのフルコース」に、流石の三浦も死ぬかもしれないと思ったという。

「で、どうせ死ぬならエベレストに行ってから死のうかと、病気のお陰で目標が出来ちゃった」

冒険家・三浦雄一郎の復活である。68歳になっていた。

冒険家・三浦雄一郎、幼稚園児に敗北す

復活の手始めにとばかり、藻岩山に登ってみた。札幌の自宅のすぐ裏にあったのに、実は25年間一度も登ったことがなかったのだ。

「ところがね、途中でのびちゃった。丸太の椅子があって、腰掛けたら、もう足が痙攣して立てない。脂汗が出て心臓がバクバクしてこりゃダメだと…」

周りを見ると、遠足代わりの幼稚園児が楽しそうに登っていく。世界七大陸の最高峰を制した男が断念した藻岩山、その標高は500mだった。

60歳を過ぎて8848mのエベレストに挑戦する。遠大な目標を掲げた時、その人のやるべきことは決まってくる。目標までの期日を決め、時間を割り要所要所の中期目標を定めてタスクを割り振る。冒険家というと何か我々は突拍子もない思いつきとアーティスト気質をイメージしてしまう。

が、その実、三浦の話を聞いていると、これは経営の目線に近いことが分かる。ひとつのプロジェクトを遂行するための実行力、スタッフをまとめる吸引力が冒険家には備わっていなければならいようだ。

「65歳のおじいちゃんがエベレストというと気が遠くなりますが、ちゃんと計画を立てれば出来るものなんです。まずは、富士山、次はヒマラヤ。5000m級、6000m級、7000m級とやっていけばいいんです」

ただ、すでに三浦は社会的にトレーニング三昧というわけにはいかなかった。そこで思いついたのが普段からウエイトを脚に付けて生活することだったのだ。

天は自ら助くる者を助く

2003年次男とともにエベレスト登頂し、当時の世界最高年齢登頂記録(70歳7カ月)を樹立。

2003年次男とともにエベレスト登頂し、当時の世界最高年齢登頂記録(70歳7カ月)を樹立。

この2003年のエベレストチャレンジでも、三浦は4000mのキャラバンで強度の心房細動に見舞われてしまう。ただでさえ空気の薄い高地で血液が回らなくなり脳に酸素が届かなくなった。ほうほうの体でベースキャンプの医務室にたどり着き、そのままヘリで強制下山を覚悟して診察を受けた。

「そうしたら、『そうか、あんたがエベレストに登ったミウラか。私のスーパーヒーローだからな、薬は出すから静養してからこのまま登りなさい』なんて言うわけですよ。シアトルから来た医者で、彼も登山家だった」

医者としてドクターストップをかけることも出来ただろうが、それをあえて進ませた医師との出会い。偶然といえば偶然、ツイているといえばツイているというのも簡単だろう。しかし、天は自ら助くる者を助く。それまでの努力はきっと誰かが見ていてくれる。

かくしてエベレスト登頂は成功。70歳7カ月は当時の世界最高年齢記録だった。

極限の地には「楽しくて仕方ない」冒険が待っている

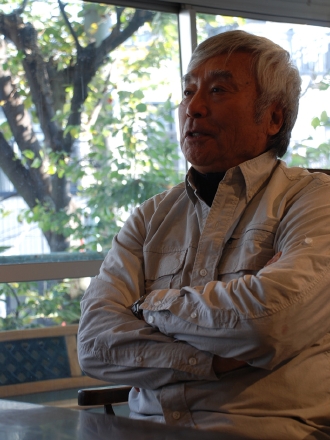

その後、三浦は、2008年にもエベレストに登頂している。この模様はテレビで放映されたので記憶している人も多いだろう。

実は、この時、三浦は心臓のカテーテル手術を2度行っていた。精密検査をしたところ心臓の変形で、心房の中に20%分もの血が滞留し、血栓症の原因になっていたのだ。一度目の手術のあと、試しにヒマラヤに行くと5500m地点で心痙攣を起こし下山。二度目の手術をした後だった。

2008年5月、75歳にしてエベレスト登頂に挑む。次の目標は80歳での再登頂だ

2008年5月、75歳にしてエベレスト登頂に挑む。次の目標は80歳での再登頂だ

三浦は万が一のことを考えてハンディタイプの心電計を携帯した。8000m地点で衛星を使って自分の心電図を、手術を執刀した土浦協同病院の家坂義人先生に衛星回線を通じて送ると返事があった。

「心臓は前より良くなっている。心電計など捨てても構わないからロープを離すことなかれ」

なぜ、ここまでして山に登るのか。ひとえに登りたいという欲望からだと三浦は言う。手を滑らせて落ちれば確実に死ねるクレバスやアイスホール。しかし、そこには「恍惚とするほどの美の世界」があり「楽しくて仕方がない」のだ。

そして、再び三浦はエベレストの頂上に立った。75歳と7カ月で人類史上初、70歳を超えて2度のエベレスト登頂を果たしたのだった。

山頂からの第一声は「涙がでるほど、辛くて、厳しくて、嬉しい」。実は、この「涙が出るほど」は「嬉しい」に掛かっていないという。登頂の途中にオーバーハング(垂直以上の傾斜の壁面)があり、そこを登るのに死に物狂いの努力が必要だったからだ。

「若い頃ならこんなはずではなかった! と思ってそれが悔しくてね。あの言葉に出ちゃった」

周囲を見回すと自分たち以外は何もない美しく清浄なる世界が広がっていた。目を下に向けると、また3日かけて来たルートを戻り、必ず生きて帰らねばならないという目標がある。

「…なんですが、北壁のチベット側ルートが見えましてね。これが美しい」

世界で一番高いところにいるはずの三浦のさらに高みから、もう一人の自分が三浦に向かってつぶやく。

「あそこを登って、もう一度来なきゃいかんな」

Data

Profile

Yuichiro Miura

三浦雄一郎

プロスキーヤー・冒険家

1932年生まれ。プロスキーヤー・冒険家。ミウラ・ドルフィンズ代表取締役、クラーク記念国際高等学校校長。国内でプロスキーヤーの草分けとして活躍したのち、1964年イタリア・キロメーターランセに日本人初参加。時速172.084km/hの世界新記録樹立(当時)。1966年富士山直滑降。1970年エベレスト・サウスコル8,000m世界最高地点スキー滑降。その記録映画「THE MAN WHO SKIED DOWN EVEREST」でアカデミー賞受賞。1985年世界七大陸最高峰のスキー滑降を達成。2003年次男とともにエベレスト登頂し、当時の世界最高年齢登頂記録(70歳7カ月)を樹立。ギネスに掲載される。2008年5月26日、75歳7カ月にして2度目のエベレスト登頂を果たす。父親は日本の山岳スキーの草分け、故・敬三。長男の三浦雄大、次男の三浦豪太もプロスキーヤーという三代続くスキー一家であり、パラグライダーの扇澤 郁など日本の冒険家に多大な影響を与えている。

Text : Toru Mori(tsunagaru Inc.)

2009/11/26